ごあいさつ

この度は、有限会社ゆば正のホームページにお越しいただき、誠にありがとうございます。

ゆば正は、平成9年8月に開業し、生湯葉・生麩・胡麻豆腐を製造販売している会社になります。現在は、事業を継承した2代目が事業を運営しております。

湯葉・生麩・胡麻豆腐を通して、料理に寄り添う味と品質をお届けしています。

長年にわたり料理人の皆様からの信頼をいただきながら、丁寧な手仕事による製造を続けてきました。特に湯葉は、わずかな温度や湿度の変化にも左右される繊細な食材。だからこそ、毎朝の仕込みから仕上げまで一つひとつの工程に手をかけ、安定した品質と味わいを守り続けています。

旅館や料理屋、ホテルといった場面で使われる食材だからこそ、「見た目」「食感」「持ちの良さ」にも細かく配慮し、現場の使い勝手に合うよう工夫を重ねてきました。最近では、有馬温泉をはじめとする地域の料理店に加え、大阪・京都エリアでもご利用いただく機会が増えています。

私たちのつくる湯葉・生麩・胡麻豆腐が、料理を引き立てる“名脇役”になれるよう、これからも誠実なものづくりを続けてまいります。業務用食材としてのご相談や、サンプルのお問い合わせなど、まずはお気軽にご連絡ください。

個人のお客様へ

ゆば正では業務用を中心に製造しておりますが、一部の商品は店頭でも販売しております。お近くにお越しの際は、どうぞお気軽にお立ち寄りください。

※事前にご連絡いただけると、在庫の確認もスムーズです。

湯葉MEMO

湯葉について

今日、私たちの食生活に欠かすことの出来ない味噌、醤油、豆腐といった食品は大豆で作られております。

湯葉もまた同様に“畑の肉”と呼ばれるほど栄養価の高い大豆を原料とした伝統的な食品となっております。

大豆から作られたとは思えないほど淡泊で繊細な味わいのある湯葉。

大豆のうまみだけを抽出した豆乳により作り出す湯葉は、最初にあげられる湯葉が一番綺麗であり、表面の波紋も細かく美しいです。そこから繰り返し引き上げて行くに従い波紋も大きくなっていきます。

その様を老婆の顔のしわを連想させてることから古くは“うば”と呼ばれたり“湯婆”と書かれている処もあります。

代表的な産地としては、京都・大阪・滋賀・栃木などで、西日本では“湯葉”、東日本のほうでは“湯婆”と書かれることが多いです。

湯葉の由来

湯葉は豆腐などと同じく中国から伝えられたと言われております。

中世以降禅宗をはじめとする寺院を中心に精進料理の素材として重宝され、そこから次第に庶民に広がっていったとされております。

江戸時代にはすでに巻湯葉などの加工湯葉も流通しており、一番盛んだったのは明治中期から昭和初期にかけて全国で300軒を超える業者がありましたが、戦争により大半が廃業されてしまいました。

その後、京都や奈良の寺院参拝の観光客を通じて再び広まり、今では精進料理ではもちろんのこと、日本料理、京料理に欠かせない食材となりました。

湯葉と大豆

柔らかく繊細な味わいの湯葉を作るには良質の大豆が不可欠です。一般的な豆腐に使われる大豆よりタンパク質の含有量が多い大豆が最も適しております。

国産大豆は、輸入大豆に比べ糖質を多く含み粒が大きく食用加工用に向いていますが、価格も輸入大豆に比べ3倍以上になります。

当社では、湯葉に適した甘み旨味、さらにタンパク質を多く含んだ香りの良い大豆を追い求め、国産の北海道産大粒大豆を使用しております。国産大豆の中でも、高級品種でもあるユキホマレという品種を有機栽培に近い環境で栽培されたものを厳選して使用しております。

また、“大豆は引き物”と言われるほど日々変質するため、温度湿度をコンピューターによって管理させることにより、高品質な状態を保持して年間を通じて美味しい湯葉の製造に取り組んでおります。

湯葉の種類

湯葉には大きく分けて“生湯葉”と“乾燥湯葉”の2種類に分けられます。

湯葉としては、最初の数回は品質も良く色も淡く木目も細かい湯葉になり、“汲み上げ湯葉”や“さしみ湯葉”等の生で食べる湯葉を引上げていきます。

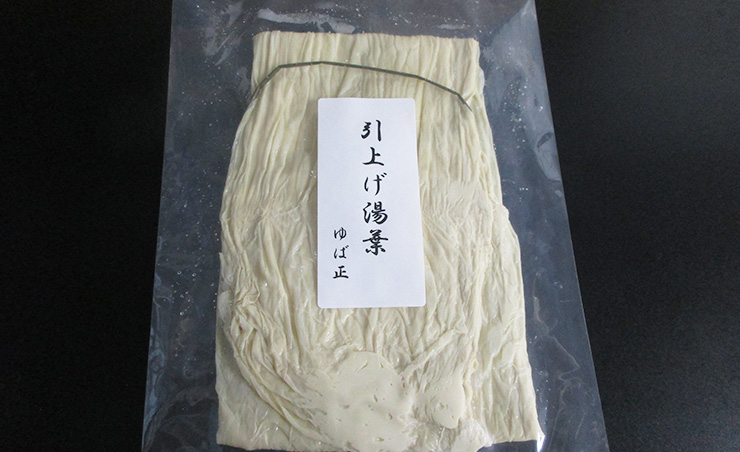

次にかやく湯葉や煮物用として日本料理に使われる引上げ湯葉をあげていきます。

乾燥湯葉として代表的な物は干し湯葉(生湯葉をそのまま乾燥した物)、小巻湯葉、大原木湯葉などで、吸い物や味噌汁にそのまま入れたり濡れ布巾で戻してから生湯葉のように使ったりします。

それ以外にも、最後の最後に煮詰まった湯葉を“甘湯葉(あまゆば)”と呼び、煮物などに使われます。

また、湯葉をあげた竹の棒に残った湯葉を乾燥させた物を雨樋(あまどい)に似ていることから“樋湯葉(とゆば)”と呼び、佃煮や油で揚げてスティックの様にして召し上がります。